Notre attention a été attirée sur George Russell par un chapitre du livre « Plus Brillant que le Soleil » de Kodwo Eshun. Le livre a été publié en français en 2023 aux éditions Philharmonie de Paris mais il date en vérité de 1998.

Son chapitre 01 « Monde 4 : les texturmutantes du jazz » débute comme ceci :

Les deux dernières décennies de jazz constituent une machine collective à oublier les années 1968-1975, l’Ère au cours de laquelle ses musiciens pionniers ont été les ingénieurs d’un Programme spatial afrodélique, une Électronique d’un monde extraterrestre.La fusion des années 1970, le néoclassicisme des années 1980, l’acid jazz, le rap et le free jazz des années 1990: tous ces ennemis amers sont unis dans leur amnésie/aversion absolue à l’égard de l’Âge du jazz fission. Tout remonte à avant ou après l’Ère électronique, qui ouvre en 1968 avec « Electronic Sonata for Souls Loved by Nature » de George Russell et s’achève en 1974 avec « Dark Magus » de Teo Macero et Miles Davis.

George Russell est né à Cincinati (Ohio) en 1923. C’est un enfant métis abandonné très tôt par ses parents et confié à Bessy et Joseph Russell. Son père jouait du piano « tride » en même temps qu’il chantait. À 12 ans, George commence à jouer de la batterie. En 1940 il est titulaire d’une bourse de la Wilberforce University, une université noire où sont passés, entre autres Benny Carter, Coleman Hawkins et Ben Webster. Il rejoint rapidement comme batteur l’orchestre de l’université, the Wilberforce’s Collegians.

Appelé sous les drapeaux au début de la Seconde Guerre mondiale, Russell est diagnostiqué victime de la tuberculose et doit être hospitalisé durant 6 mois. C’est là qu’il rencontre le bassiste Harold Edward Gaston qui lui enseigne les rudiments de la composition et de l’arrangement. Retournant travailler en tant que batteur, il intègre ensuite l’orchestre de Benny Carter pendant 6 mois. C’est à Carter qu’il confiera sa première composition significative « New world ».

L’écoute de Thelonious Monk, l’incite à se rendre à New York au milieu des années 1940. Il y rejoint un groupe de musiciens habitués à se réunir dans l’appartement de Gil Evans dans la 55e rue pour parler musique. Dans ce groupe figurent Miles Davis, Charlie Parker, Gerry Mulligan, John Carisi et John Lewis.

De 1946 à 1947, nouveau séjour à l’hôpital où il travaille ses conceptions harmoniques sur le piano dans un salon où se rencontrent les patients. De ses discussions avec Miles Davis qui vient lui rendre visite, Russell en déduit que le trompettiste souhaite trouver une façon nouvelle et plus large de jouer en relation avec les accords. C’est ainsi qu’il commence à jeter les bases de ce qui va devenir « Le Concept lydien d’organisation tonale ».

Tout en travaillant à la théorie, George Russell applique ses principes à la composition. L’orchestre de Dizzy Gillespie rend célèbre sa composition en deux parties Cubano Be, Cubano Bop en 1947, qui préfigure la fusion du be bop et du jazz cubain, le « latin jazz ».

L’année suivante, Buddy DeFranco enregistre A bird in Igor’s Yard, un hommage à Charlie Parker et Igor Stravinsky qui paraîtra en 1949.

George Russell commence alors à travailler sérieusement à sa théorie. Il prend un emploi alimentaire dans un grand magasin et, sur les conseils de Gil Evans, prend des cours de composition avec le professeur d’origine allemande Stefan Wolpe.

En 1951, Lee Konitz, enregistre « Odjenar » sur son album « Ezz-thetic ».

Entre-temps, sa théorie a pris forme. Il publie une première version de « The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization » en tant que syllabus en 1953.

Sous-titré « The Art and Science of Tonal Gravity », le travail de Russell postule que toute musique est basée sur la gravité tonale du mode lydien.

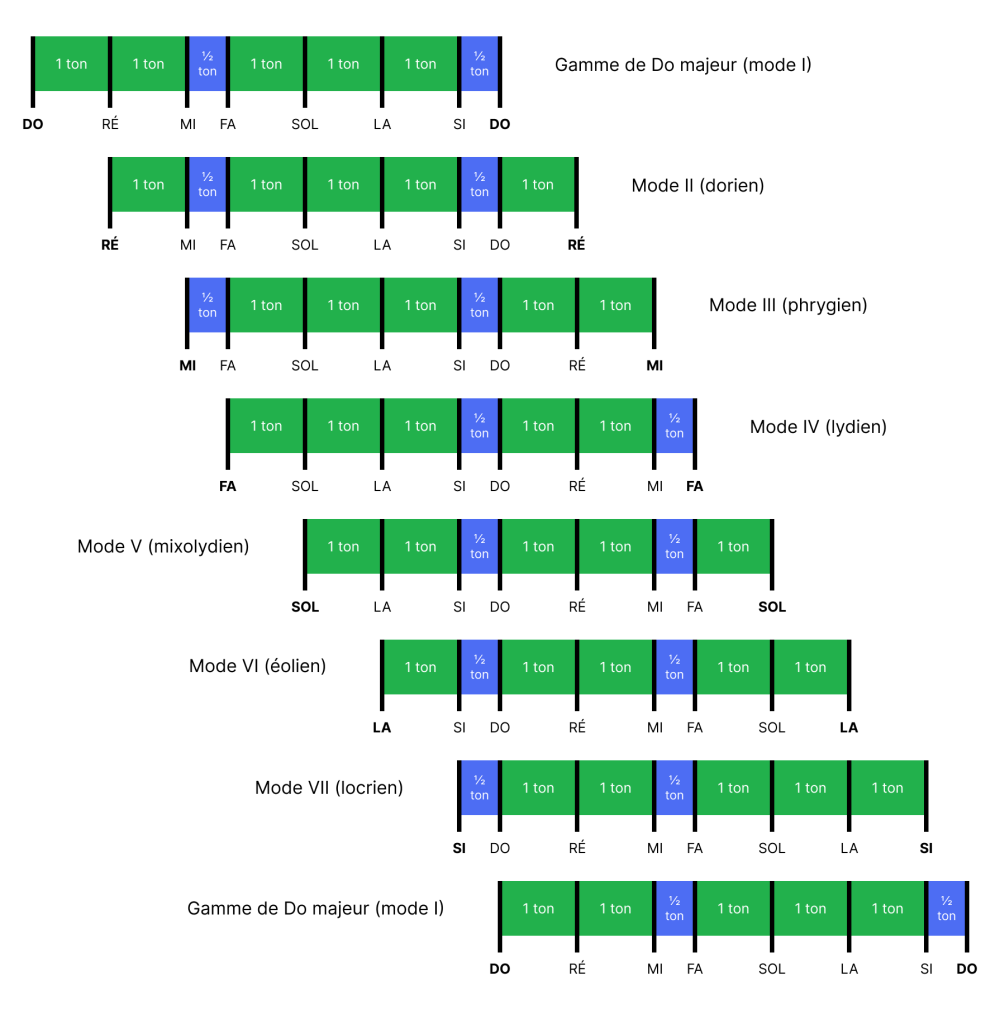

Le concept de George Russell repose sur le fait de jouer une musique construite sur des gammes ou des séries de gammes (modes) plutôt que sur des accords ou des harmonies.

Le « concept chromatique lydien », qui explore les relations verticales entre les accords et les gammes, est un exemple de création théorique issue du jazz.

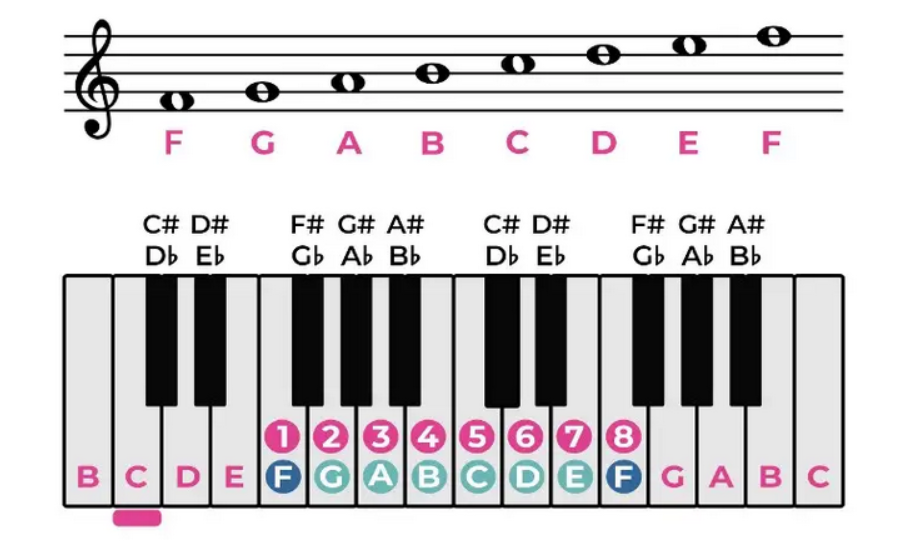

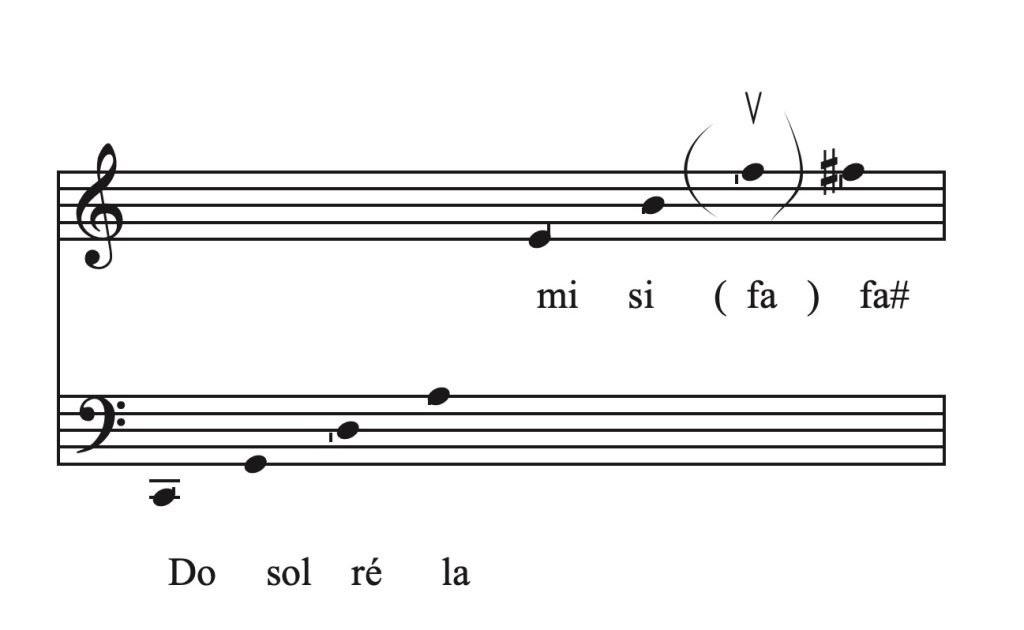

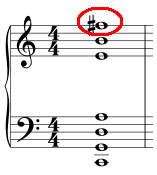

D’après Russell, le mode lydien est le mode qui contient la plus grande stabilité musicale. En déployant le mode lydien selon une suite de quintes, les sept notes du mode aboutissent à la quarte augmentée (Fa dans le ton de do). Le do n’est plus la fondamentale, mais « le centre de gravité tonal » (CGT), parce qu’il représente l’élément le plus stable du mode.

Ce sont les bases de la théorie qui va donner naissance à un courant appelé le « jazz modal » qui a exercé une certaine influence jusque dans les années 1970. Un morceau de jazz modal contient souvent peu d’accords mais permet à l’improvisateur une grande liberté d’expression en s’appuyant sur les modes et un jeu dit « out » (en dehors de la tonalité de référence).

C’est en 1959 qu’on trouve la première forme aboutie de jazz modal sur le disque Kind of Blue avec entre autres John Coltrane et le pianiste Bill Evans, qui apporte sa connaissance de la musique classique (Ravel, Debussy) à Miles Davis. On trouve sur cet album le morceau So What, construit à partir de deux accords (16 mesures de ré mineur, 8 de mib mineur, 8 de ré mineur).

Pour en revenir à George Russell, il enregistre son premier album en 1956, « The Jazz Workshop ». Il sera publié chez RCA en 1957.

Puis c’est l’album New York, N.Y. de 1958 & 59, sur lequel on retrouve John Coltrane.

Ensuite : Jazz in the Space Age en 1960.

À partir des années 1960, il ira plus loin dans l’expérimentation intégrant dans son travail l’ atonalité (la « pan-tonalité » pour utiliser son vocabulaire), la musique concrète, la musique électronique et le rock.

1960 : Stratusphunk

1961 : Ezz-Thetics

1962 : The Stratus Seekers et The Outer View

1964 : Things new – unissued concert at Newport (RLR)

1965 : George Russell Sextet at Beethoven Hall (MPS)

1970 : Othello Ballet Suite/Electronic Organ Sonata No. 1 (Sonet, Flying Dutchman)

1970 : Trip To Prillarguri (Soul Note)

1971 : Electronic Sonata for Souls Loved by Nature (Soul Note)

1971 : The Essence of George Russell (Sonet)

1971 : Listen to the Silence (Soul Note)

1972 : Living Time (Bill Evans/George Russell) (Columbia)

1977 : Vertical Form VI (Soul Note), album publié en 1981.

1980 : Electronic Sonata For Souls Loved By Nature – 1980 (Soul Note)

1982 : New York Big Band (Soul Note)

1983 : Live in an American Time Spiral (Soul Note)

1985 : The African Game (Blue Note)

1983 : So What (Blue Note)

1988 : New York – live in Tokyo (King records)

1989 : The London Concert (Label Bleu)

1995 : It’s About Time (Label Bleu)

2003 : The 80th Birthday Concert (Concept Publishing)

2008 : George Russell Sextet Live in Breman and Paris 1964 (Gambit)

Greorge Russel meurt le 27 juillet 2009, à l’âge de 86 ans.